ホーム >

ホーム > - 取り組もう >

- 2015年度 イベントの開催報告

イベントの開催報告

【平成28年1月23日(土)・24日(日)開催】(主催事業)

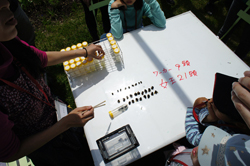

トランクキットの作成・CISEサイエンスフェスティバルへの出展

駆除活動やイベント等でセイヨウオオマルハナバチ問題の啓発活動に活用する「トランクキット」を作成し、「CISEサイエンスフェスティバル2016」(札幌周辺の動物園、水族館、科学館、博物館などが出展し、動物の標本や骨格レプリカなど地球の様々な生きものに見て触れて学べるイベント(平成28年1月23日・24日@札幌駅前通地下歩行空間 主催:CISEネットワーク、セイヨウオオマルハナバチ対策推進協議会))においてブース展示を行うとともに、ステージイベントでキャラクター(着ぐるみ)による啓発も実施しました。 このイベントにおいて、協議会の活動を紹介したパネルを展示し、活動報告を行いました。

駆除活動やイベント等でセイヨウオオマルハナバチ問題の啓発活動に活用する「トランクキット」を作成し、「CISEサイエンスフェスティバル2016」(札幌周辺の動物園、水族館、科学館、博物館などが出展し、動物の標本や骨格レプリカなど地球の様々な生きものに見て触れて学べるイベント(平成28年1月23日・24日@札幌駅前通地下歩行空間 主催:CISEネットワーク、セイヨウオオマルハナバチ対策推進協議会))においてブース展示を行うとともに、ステージイベントでキャラクター(着ぐるみ)による啓発も実施しました。 このイベントにおいて、協議会の活動を紹介したパネルを展示し、活動報告を行いました。

【トランクキットの内容】

・アクリル封入したマルハナバチ(外来種、在来種)の標本

・マルハナバチの種類を学習できるポスター(布製)や資料

・マルハナバチと花の関係から生物多様性を説明する資料

・駆除活動に必要となる道具 など

【平成27年10月17日(土)開催】 (主催事業)生物多様性シンポジウム

定着化する外来種「セイヨウオオマルハナバチ」その現状と防除について考える

北海道のセイヨウオオマルハナバチ対策に市民と共に取り組んできた鷲谷先生と、道内各地においてセイヨウ防除活動に取り組む皆様を講師としてお招きし、セイヨウオオマルハナバチの現状と活動内容などをご紹介いただきました。80名を超える参加者とともに、私たち市民に何ができるのか、その可能性や今後の活動の在り方など、議論を深めました。

<シンポジウム概要>

●『世界に誇る市民科学 セイヨウオオマルハナバチモニタリング』(中央大学理工学部人間総合理工学科 教授 鷲谷 いづみ 氏)

世界最古の市民参加型野生生物調査といわれている米国のクリスマスバードカウントをはじめとするアメリカやイギリスでの野鳥や蝶のモニタリング活動を例に、生物多様性のモニタリングには市民参加が不可欠であることをお話いただきました。

セイヨウオオマルハナバチは侵略的な外来種であり、動物と植物の長い進化の歴史が築き上げてきた「共生システム」の崩壊という生態系への影響が懸念されることからその対策は急務であるが、北海道で行われているモニタリングと捕獲という科学プロジェクトへの市民参加(=市民科学)は全国的に見てもトップランナーとして評価できる取り組みであり、こうした市民による活動の継続が防除においても大きな「力」となっていることなどをお話され、北海道での防除活動を後押ししていただきました。

●『近年の大雪山麓域におけるマルハナバチの現状と当会の活動について』(大雪山マルハナバチ市民ネットワーク 戸島 あかね 氏)

大雪山をフィールドにした定点観測などの現地調査や、市民対象の捕獲体験・現地学習会といった活動内容と、越冬した女王蜂の初見時期が早まっていること、年ごとに数などの変動があることを紹介していただきました。

仲間がいるからやる気が出る、データ交換の中で自分のデータの位置が見えてくる、一緒に取組めるテーマ(目的)が見えてくる、といった地域でそしてグループで取組むことの意義をお話しされ、楽しみながらモニタリングに参加することを提案いただきました。

●『私たちにもできる湿原生態系の保全活動』(雨竜沼湿原を愛する会 佐々木 純一 氏)

雨竜沼では子供たちも参加して登山道沿いに侵入してきたセイタカアワダチソウやオオハンゴンソウなどの抜き取りにより外来植物の侵入を防いでいること、またそうした湿原保全対策の一つとして、セイヨウオオマルハナバチの捕獲活動も行っていることなどご紹介いただきました。

「(写真を)撮る前に(ハチを)捕る」というバスターズの心意気とともに、このような特に自然環境の保全が大事な地域での活動を通じ、「本来の北海道の姿」を維持するためにも協働することの大切さをお話いただきました。

●『野付半島のセイヨウ事情 ~希少種と外来種~』(野付半島ネイチャーセンター 石下 亜衣紗 氏)

花と生き物の宝庫である野付半島でも、海岸の浸食、エゾシカの増加に加え外来種の侵入という問題を抱えており、特に野付半島付近の限られた地域に生息するセイヨウとよく似た希少種のノサップマルハナバチの保護が急務であったことから、根室地域の1市4町で「根室地域セイヨウオオマルハナバチネットワーク」を立ち上げるなど、セイヨウが発見されてからの迅速で大規模な対策を紹介いただきました。

また、ネイチャーセンターとして観光客等との接点も多く、そうした機会においてセイヨウにかかる情報の発信・収集に努めていることなどお話しいただきました。

●『北海道の取り組みについて』(北海道環境生活部生物多様性保全課 小林 隆彦氏)

北海道が「入れない・放さない・拡げない」という外来生物の三原則のもとで行っている、法律・道条例による輸入や飼育などの規制や普及啓発の取り組みを紹介していただきました。

また、セイヨウオオマルハナバチと同じく特定外来生物に指定されているアライグマの生息域の拡大や農業などの被害状況についても紹介していただきました。

【平成27年7月25日(土)開催】(主催事業)第5回国際野生動物管理学術会議(IWMC) 特別シンポジウム

情熱のある若者よ 野生動物の専門家を目指せ! ~世界のワイルドライフ・マネージャーからのメッセージ~

アジアで初めてとなる国際野生動物管理学術会議が札幌で開催された機会をとらえて、野生生物・生物多様性に関心を持つ高校生の参加を募りシンポジウムを開催しました。参加した高校生は英語でのプレゼンテーションやポスター発表により自身の取り組みを発信するとともに、国内外の研究者との対話をとおし、最先端の取り組みに触れることができる貴重な機会となりました。なお、この度のシンポジウムは北洋銀行ほっくー基金の支援のもと開催しました。

アジアで初めてとなる国際野生動物管理学術会議が札幌で開催された機会をとらえて、野生生物・生物多様性に関心を持つ高校生の参加を募りシンポジウムを開催しました。参加した高校生は英語でのプレゼンテーションやポスター発表により自身の取り組みを発信するとともに、国内外の研究者との対話をとおし、最先端の取り組みに触れることができる貴重な機会となりました。なお、この度のシンポジウムは北洋銀行ほっくー基金の支援のもと開催しました。

【平成27年7月25日(土)開催】(主催事業)

マルハナバチ調査隊inサッポロさとらんど~外来種問題について考えよう~

サッポロさとらんどにてセイヨウオオマルハナバチの駆除を行いました。あいにくの天気でしたが、捕獲時には雨も上がり、50名を超える参加者とともにセイヨウオオマルハナバチを捕獲しました。園内のラベンダーには特に多くのセイヨウが集まっており、捕獲頭数は300頭を数えました。

サッポロさとらんどにてセイヨウオオマルハナバチの駆除を行いました。あいにくの天気でしたが、捕獲時には雨も上がり、50名を超える参加者とともにセイヨウオオマルハナバチを捕獲しました。園内のラベンダーには特に多くのセイヨウが集まっており、捕獲頭数は300頭を数えました。

【平成27年7月11日(土)開催】(主催事業)

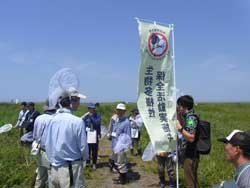

セイヨウオオマルハナバチ駆除体験会 in 石狩

石狩浜海浜植物保護センター周辺にてセイヨウオオマルハナバチの駆除を行いました。駆除に先立ってイベントに先立ってセイヨウオオマルハナバチの生態やその問題点などについても学び、その理解を深めました。お天気にも恵まれ、計24頭のセイヨウオオマルハナバチを駆除しました。

石狩浜海浜植物保護センター周辺にてセイヨウオオマルハナバチの駆除を行いました。駆除に先立ってイベントに先立ってセイヨウオオマルハナバチの生態やその問題点などについても学び、その理解を深めました。お天気にも恵まれ、計24頭のセイヨウオオマルハナバチを駆除しました。

【平成27年5月23日(土)開催】(主催事業)

セイヨウオオマルハナバチ駆除 in 恵庭

株式会社アレフが運営するえこりん村で、「2015年度 セイヨウオオマルハナバチ駆除 in 恵庭」を開催しました。35名の参加者とともにセイヨウオオマルハナバチの捕獲を行い、計30頭(女王蜂21、働き蜂9)を駆除しました。

株式会社アレフが運営するえこりん村で、「2015年度 セイヨウオオマルハナバチ駆除 in 恵庭」を開催しました。35名の参加者とともにセイヨウオオマルハナバチの捕獲を行い、計30頭(女王蜂21、働き蜂9)を駆除しました。